はじめに

うるしばらクリニック内科が導入しているAI内視鏡システム「ENDOBRAIN-EYE」と、高度な資格を持つ専門医の組み合わせが、独自の強力な価値提案を生み出しています。このモデルは、診断能力を向上させるだけでなく、患者様中心のサービス(例:鎮静剤を使用した検査、土曜日や同日検査)によって、地域における質の高い医療提供者としての地位を確立しているのです。

クリニックの強みとして、高度な診断能力、患者様の利便性を重視したサービス、そして広範な地域からのアクセスを容易にする戦略的な立ち位置を詳細に分析します。

クリニック概要:うるしばらクリニック内科(栃木県足利市)

クリニックの設立と専門性

栃木県足利市借宿町のうるしばらクリニック内科は、地域住民の健康を総合的に守る「かかりつけ医」としての役割を担い、特に内視鏡検査を中心とした消化器診療に強みを持っています。また、生活習慣病や各種健診、さらには高齢者医療や認知症サポートにも注力することで、予防から専門的な診断、慢性疾患管理に至るまで、地域の多様な医療ニーズに応えることを目指しています。

このクリニックを率いるのは、漆原邦之医師と漆原史彦医師の2名です。特に、漆原史彦医師は、昭和大学医学部を卒業し、博士号(Ph.D)を取得しています。彼は日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、肝臓学会専門医という複数の専門医資格を保持しています。さらに、彼は足利赤十字病院で内科副部長を務めた経験があり、2025年4月以降も週に1回の日赤外来を継続して担当することで、クリニックと高次医療機関との密な病診連携を維持・強化しているのです。このような高度な学術的および臨床的な専門性は、クリニックの最も重要な資産の一つであり、患者様に安心感を与える基盤となっています。

臨床および技術的強み:「AI×専門医」モデル

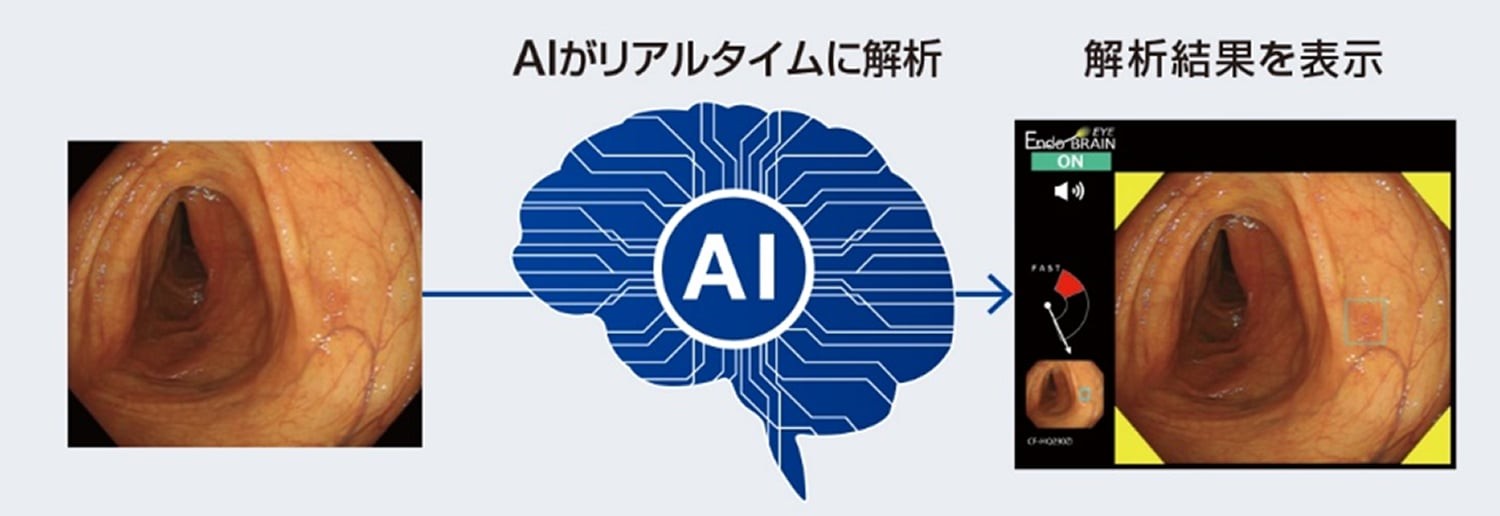

うるしばらクリニック内科の最も際立った強みは、内視鏡AI画像診断支援システム「ENDOBRAIN-EYE」の導入でございます。このシステムは、大腸病変の検出を支援し、見逃しを極限まで減らすことを目的として設計されています。一見すると、この技術そのものが強みであるように見えます。しかし、類似の技術を導入している近隣の医療機関も存在しており、例えば桐山クリニックは北関東エリアで初めてAI内視鏡診断支援システムを導入したと公表しています。この事実は、AI技術の導入自体が単独で決定的な優位性とはならない可能性を示唆しています。

うるしばらクリニック内科の真の優位性は、この技術を「AI×内視鏡専門医」のダブルチェック体制として戦略的に位置付けている点にあるのです。このモデルは、「疲れ知らずのAIの目」が「経験豊富な専門医の目」を補完することで、診断の正確性をさらに高めるという価値を患者様に伝えています。単に最新機器があるという事実を伝えるのではなく、その機器が人間の専門家と協働することで、より高いレベルの安全性と確実性を提供するというメッセージは、患者様の信頼を獲得する上で非常に効果的です。技術的な能力と深い人間的専門知識の組み合わせが、クリニックの中核的な差別化要因を形成しているのです。

また、患者様の検査へのハードルを下げるためのサービスも充実しています。鎮静剤や鎮痛剤を使用することで「苦痛の少ない検査」を提供し、胃カメラは経口と経鼻の両方に対応しています。さらに、忙しい患者様のために、胃と大腸の同日検査や土曜日検査も可能にしています。これらのサービスは、特に多忙な働き世代や、一度に済ませたいと考える患者様にとって大きな利便性を提供し、受診を促進する強力な動機付けとなります。

運営・ロジスティクス上の強み

クリニックの運営面における強みは、その戦略的な立地と地域特性に合わせたサービスモデルにあるのです。栃木県足利市に位置するこのクリニックは、北関東自動車道を経由して、群馬県や埼玉県、さらには東京都内からも車でのアクセスが容易な立地にあることを明示しています。これは、公共交通機関への近さを強みとする都市部のクリニックとは対照的なモデルです。

この立地は、単なる地理的情報以上の意味を持っています。クリニックが発熱症状のある患者様に対し、電話で連絡後に駐車場内の車内で待機するよう指示している運用は、この車を主要な交通手段とする患者様層に合わせた、意図的なサービス設計を反映しているのです。つまり、このクリニックの競争優位性は、その立地そのものではなく、自家用車を利用する広範な地域の患者様ベースに最適化されたサービスモデルにあるのです。この「車中心」のモデルは、公共交通の利便性に依存しない、より広い地理的範囲から患者様を呼び込むための重要な運営上の強みとなっています。

さらに、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みも進んでおり、マイナンバーカードでのオンライン資格確認に対応しています。これにより、受付手続きが効率化され、患者様の利便性が向上しているのです。

周辺および競合クリニックとの比較分析

桐山クリニックとの比較

うるしばらクリニック内科にとって、最も直接的な比較対象となりうるのが桐山クリニックです。両クリニックはAI内視鏡システムを導入しており、この技術が北関東地域における共通の強みであることがわかります。桐山クリニックも「AIと経験豊富な内視鏡専門医」の併用を強みとしており 、このことは、うるしばらクリニックが提示する「AI×専門医」モデルが、地域市場において有効な差別化戦略であることを示唆しています。うるしばらクリニックの優位性は、単なる技術導入だけでなく、消化器病学会や肝臓学会の専門医資格を持つ医師による包括的な消化器診療と連携している点にあります。

佐藤医院との比較

吉岡町の佐藤医院は、内科・糖尿病内科・アレルギー科を標榜し、内視鏡検査のような高度な技術よりも、血圧脈波検査や頸動脈エコーなどの精密検査に強みを持っています。また、オンライン資格確認体制を整備し、医療DXを推進しています。このクリニックの戦略は、高度な専門技術ではなく、慢性疾患の包括的な管理とデジタル化による利便性向上に焦点を当てている点で、うるしばらクリニックとは異なる競争軸で優位性を築こうとしていることが見て取れます。

大滝クリニックとの比較

同じく吉岡町の大滝クリニックは、循環器科や心臓血管外科を専門とし、診療範囲を拡大しています。発熱外来を設置し、形成外科専門医によるほくろや粉瘤の除去手術を行うなど、専門領域を広げることで患者様層の拡大を図っています 。これは、うるしばらクリニックが消化器内科の専門性を深掘りする戦略とは対照的に、多様なニーズに応えることで市場を広げる戦略を示しているのです。

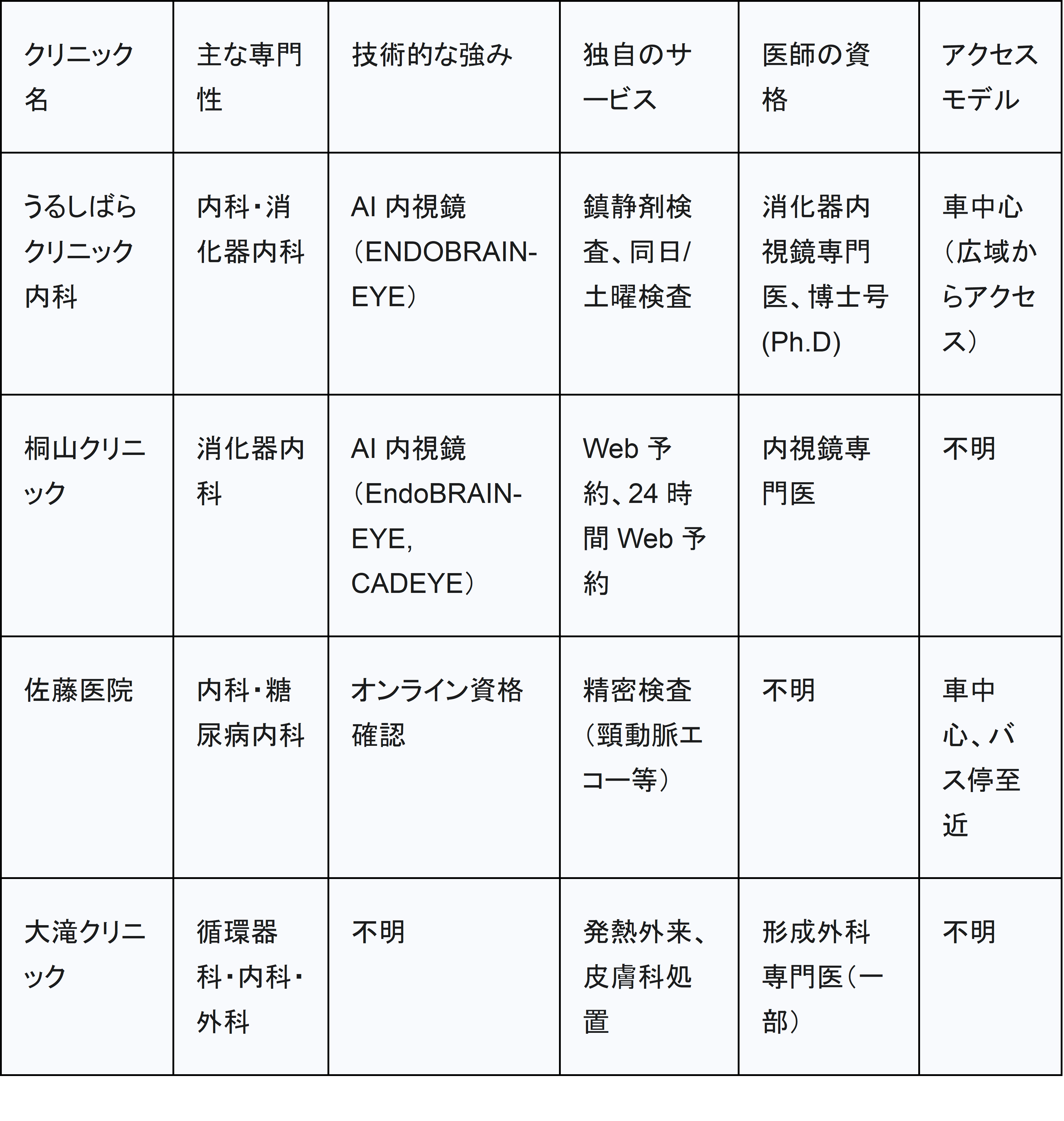

以下に、主要なクリニックの強みを比較した表を示します。

この表は、うるしばらクリニック内科が、高度な専門性と患者様利便性の両面で独自の価値を創造していることを視覚的に示しています。

専門特化型都市クリニックとの概念的比較

東京都の整形外科クリニックは、特定の専門性を深掘りすることで競争優位性を確立しています。例えば、三軒茶屋整形外科・スポーツクリニックはスポーツ医療と再生医療に、中川整形外科は上肢の神経や肘の治療に特化し、プロスポーツ選手を診るほどの専門性を有しています。

これらのクリニックは、ニッチな分野で深い専門知識を提供することで、特定の患者様層を惹きつけているのです。

うるしばらクリニック内科も、消化器診療と内視鏡検査に特化し、「AI×専門医」という形でその専門性を際立たせることで、同様の戦略を地域レベルで展開しています。これは、地域の総合的なかかりつけ医として機能しつつも、特定の分野では都市部の専門クリニックに匹敵する、あるいはそれを超えるサービスを提供しようとする意図を反映しているのです。

戦略的提言と将来展望

うるしばらクリニック内科が持つ「AI×専門医」という強力な価値提案は、より広く、より効果的に伝える必要があります。ウェブサイト上のメッセージングは既に優れていますが、今後はターゲットを絞った広告やコンテンツマーケティングを通じて、この「ダブルチェック」のメリットを明確に伝えることが推奨されます。博士号や病院での診療継続といった漆原史彦医師の専門性を前面に押し出すことで、信頼感をさらに高めることができるでしょう。また、高速道路からのアクセスが良いという広範な地理的リーチを活かし、自家用車を利用する患者様層への訴求を強化することが有効です。

うるしばらクリニック内科は、その専門性をさらに深掘りすることで、地域におけるリーダーとしての地位を固めることができます。例えば、漆原史彦医師が大学病院で便秘・下痢専門外来を担当していた経験 を活かし、機能性消化管疾患の専門クリニックとしての側面を強化することが考えられます。また、足利赤十字病院との継続的な連携は、強固な紹介・逆紹介ネットワークを構築し、クリニックの信頼性と専門性をさらに高めるための重要な資産となります。

まとめ

うるしばらクリニック内科は、内視鏡AI画像診断支援システム「ENDOBRAIN-EYE」への戦略的な投資と、消化器内視鏡専門医という深い専門知識を融合させることで、強力な競争優位性を確立しています。この「AI×専門医」モデルは、広範な地域から車で来院する患者様層に対応する運営モデルと相まって、地域医療における独自の地位を築いているのです 。

しかし、この優れた臨床的強みは、受付スタッフの対応や長時間にわたる待ち時間といった運営上の課題によって、その価値が十分に発揮されていないのが現状です。この「患者体験のギャップ」を解消することが、クリニックが長期的に成功し、患者様の信頼とロイヤルティを獲得するために不可欠です。運営の非効率性を是正し、サービス提供の質を臨床の質に合わせることで、潜在的な弱点を強みに変え、持続的な競争優位性を確保することが可能となります。